#30 tanz rosa wolke tanz

Die Residenz dient der Gruppe zu recherchieren und eine erste Konzeption für eine zukünftige Performance für Kinder ab 2 Jahren zu dem Thema Farben und Emotionen zu erarbeiten. Welche Vision haben sie für die Performance? Es werden verschiedene künstlerische Ausdrucksformen untersucht und sich die Frage gestellt, welche Kreativen Ansätze können genutzt werden, um Emotionen und […]

#29 Recherche zu queerem Leben in der Türkei und Deutschland

Ihre künstlerische Recherche zielt darauf ab, queere Kulturen in Deutschland und der Türkei zu erforschen, Gemeinsamkeiten und Differenzen zu eruieren und die gesammelten Erkenntnisse in musiktheatrale Ästhetiken zu übersetzen. Dafür erarbeiten sie einen Interviewleitfaden, befragen LGBTQI+ Personen, die unterschiedliche Perspektiven mitbringen, rezipieren wissenschaftliche Publikationen und experimentieren mit dokumentarischen, tänzerisch-performativen und musikalischen Ausdrucksformen. Besonders die Perspektive […]

#28 REBEL: A Physical Theatre Exploration of Women’s Resistance

Das Projekt bringt eine Gruppe von Frauen zusammen, deren gemeinsame Basis die Performance ist, die aber aus verschiedenen Disziplinen wie Musik, experimenteller Performance, Poesie und Clownerie kommen und zum ersten Mal zusammenarbeiten. Mittels „physical research“ untersuchen sie Silvia Federicis Werk „Caliban und die Hexe“, in dem die Überschneidung von Kapitalismus, Patriarchat und Frauenverfolgung im Laufe […]

#27 Chosen Family

Blut ist dicker als Wasser?!? In ihrer Residenz “Chosen Family” wollen sie der Frage nachgehen, ob Blut wirklich dicker ist als Wasser, in dem sie die Begrifflichkeit mit interdisziplinären künstlerischen Methoden bespielen und nach einer Definition von „Chosen Familiy” für sich als Gruppe forschen. Denn vor allem Menschen aus der queeren Community und/oder Menschen, die […]

#26 BeyondBounds

Das Forschungsprojekt “BeyondBound” ist eine künstlerische Expedition, die sich mit den vielschichtigen Facetten von Grenzen auseinandersetzt. Drei Schauspielerinnen, eine Tänzerin und ein Musiker werden in einem Zeitraum von vier Wochen alles Rund um das Thema Grenzen erforschen. Das Projekt setzt sich zum Ziel, nicht nur persönliche Grenzen zu erkunden, sondern auch die unsichtbaren Barrieren zwischen […]

#25 Things that were are things again

Neben einer Stange Brautkleider stapeln sich in einem Fundus Tierköpfe aus Schaumstoff, ein kunstblutbespritzter Anzug hängt zwischen barockem Frack und neongrünem Bondagegeschirr. Solche Objekte sind nicht nur Vermittler einer flüchtigen Freie-Szene Geschichte, sondern sind materielle Ausgangspunkte für neues kreatives Schaffen. Heute wird die Wiedereinspeisung von Material als besonders ressourcenschonend wiederentdeckt und die Arbeit mit dem […]

#24 War of Sound and Silence

Krieg ist momentan wieder allgegenwärtig. Nicht nur in den Konflikten selbst, sondern auch in der Darstellung und im Erleben vieler Menschen, auch hier in Deutschland. Geräusche wie Detonationen, Schreie, Schlachtrufe, Sirenen oder Stille prägen die Vorstellungen, (traumatischen) Erfahrungen und (kollektiven) Erinnerungen. Machen den Krieg zu einer brutalen Extremerfahrung. Wirken auch in »heilen Welten« fort. Aber […]

#23 Von Rechten nichts Neues?

Nicht nur die Landtagswahlen 2023 in Thüringen und Sachsen zeigen, wie sehr das rechte Spektrum in den vergangenen Jahren im Osten Deutschlands und besonders im ländlichen Raum an Umfang und Einfluss gewonnen hat. Auch abseits der politischen Bühne ist dort eine Vielzahl neurechter Bewegungen wie etwa das „Königreich Deutschland“ oder die Anastasia-Bewegung aktiv. Vor diesem […]

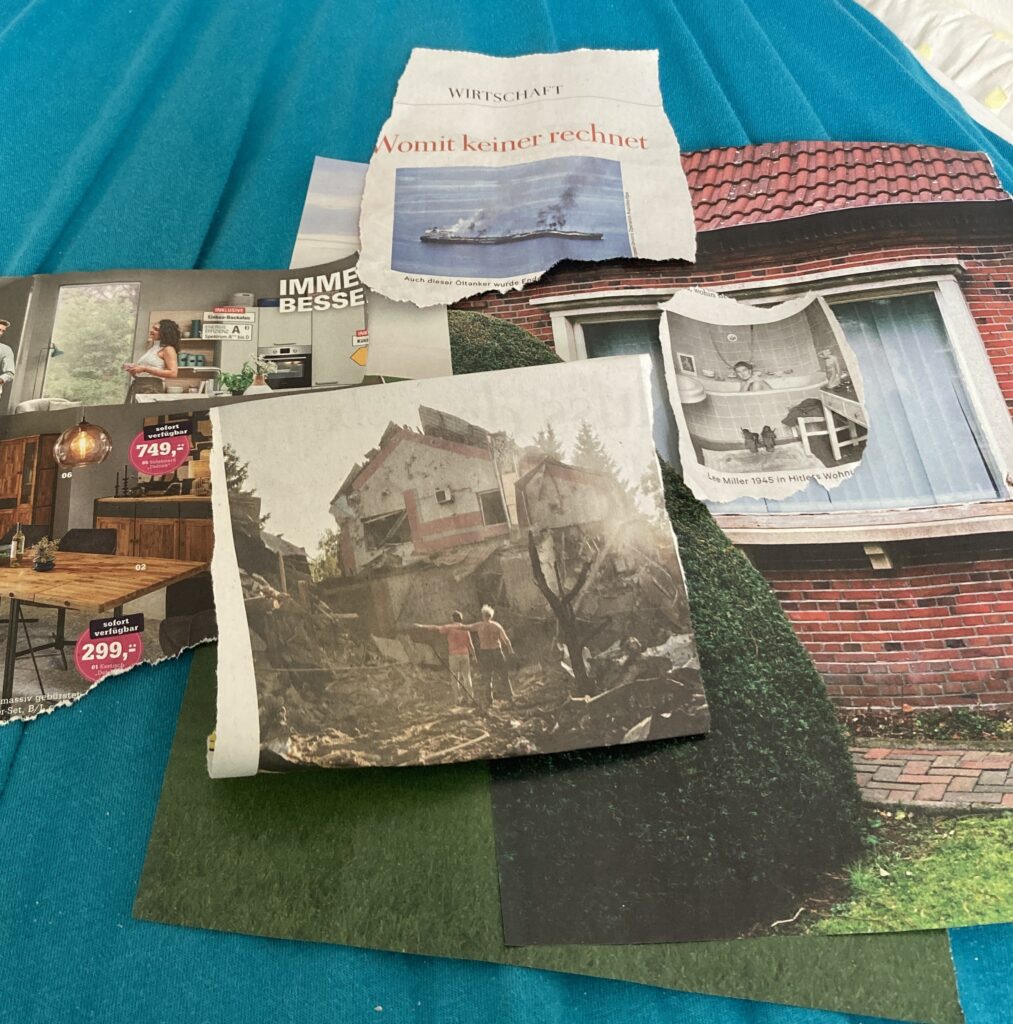

#22 Weltanschaung vom sinkenden Samtsofa

Das Sofa ist ein Ort, der Entspannung, Sicherheit und Komfort verspricht. Es ist der Ort, an dem Nachrichten konsumiert werden. Die berichteten Probleme sind groß, komplex und global. Sie zu lösen, scheint nie einfach und oft genug unmöglich. Die „schlechten“ Nachrichten dringen in den Alltag, bis auf das Sofa ein, und können nicht wie Müll […]

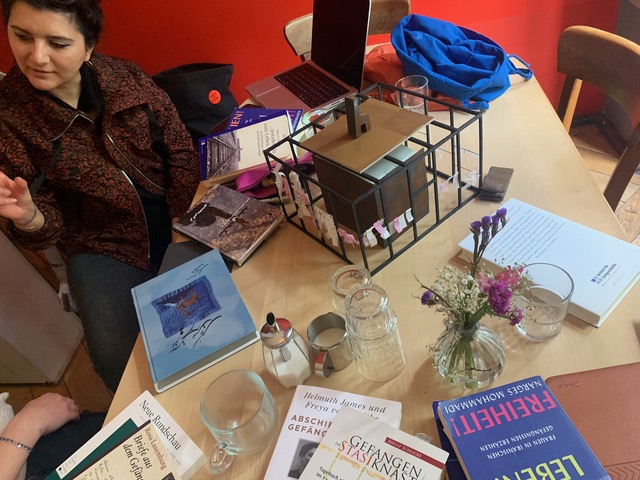

#21 VOICES OF RESISTANCE

Schon länger setzt sich jede der beiden Künstlerinnen mit dem Kubus als Objekt auf der Bühne und in Installationen im Stadtraum auseinander.Einige ihrer Arbeiten widmeten sich künstlerischen Interpretationen vergangener und gegenwärtiger Gewaltherrschaft und staatlicher Willkür: Die temporäre Installation “WOYZECK-letzte Szene” auf dem Leipziger Marktplatz im Jahr 2017 in Form eines Kubus entsprach dem Schafott, auf […]